Sur votre table, l’heure hawaïenne, une chronique culinaire de François Guilbert

Comment définir la cuisine hawaïenne d’aujourd’hui, celle des familles et des chefs autochtones à l’heure où le territoire nourrit dix fois plus de touristes que d’habitants et valorise avec ostentation son identité polynésienne ? L’auteur-restaurateur, deux fois finalistes de l’émission Top Chef et descendant à la 3ème génération des sakadas venus de la province d’Ilocos pour s’employer au cœur du Pacifique, tente avec forts détails de répondre à la délicate question de l’identité culinaire insulaire.

En ayant dénommé l’un de ses établissements « Migrant », Sheldon Simeon clame ô combien la gastronomie du cinquantième État des États-Unis d’Amérique est un amalgame né de la géographie de l’archipel et de son histoire. La nourriture de l’île a d’abord été marquée par ses territoires tournés vers l’océan (makai) ou les montagnes (mauka). Elle le fut ensuite par le développement de vastes plantations d’ananas et de cannes à sucre au XIXème siècle. C’est d’ailleurs à la venue des immigrants chinois, coréens, japonais, philippins, portugais (Açores et Madère) et plus récemment guaméens, porto-ricains, samoans, thaïs et vietnamiens que l’on doit ses vastes palettes d’ingrédients et de saveurs.

Une table devenue interculturelle

En présentant ses recettes pour des plats-repas à la sauce familiale (ohana), le cuisinier médiatisé vante un patrimoine qui n’est pas tant le produit de nostalgies des terroirs quittés pour offrir un revenu à ceux restés au pays ou pour s’offrir avec les siens une vie meilleure que fait pour se substanter là où les individus s’enracinent désormais. Si les fêtes de famille du week-end ont bien permis de transmettre les savoir-faire passés, l’amour contenu dans une recette ancestrale, le quotidien et les fréquentations intercommunautaires ont bouleversé la construction des plats et le contenu des assettes. Le chef Simeon est ainsi très fier de parler de la création des hot-dogs – musubi ou d’une Mac Salade au poulet mochiko.

La culture de la table hawaïenne ne cesse de (ré)inventer par vagues migratoires successives. C’est ce qui intéresse bien plus notre narrateur que les traditions figées les plus connues. Il s’est ainsi refusé à dépeindre dans son ouvrage plusieurs recettes étendards, telles celles du porc rôti (Kalua Pig) ou des racines de taro pilées (Poi).

Une cuisine qui doit beaucoup aux Marquisiens et aux Tahitiens

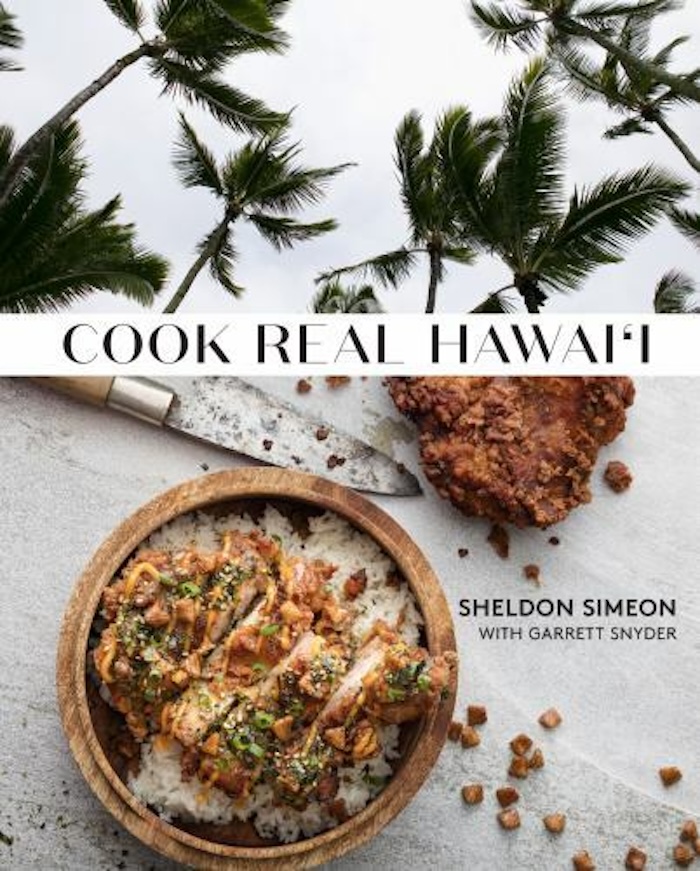

Tout en déclinant une centaine de recettes, Sheldon Simeon a pris un grand soin à conter l’origine et la transformation culturelle de ses plats, forts bien rendus par ailleurs par les photos de Garrett Snyder. Dans cette démarche très personnelle, il rend notamment hommage aux colons venus de Polynésie française, les plus septentrionaux ayant apporté avec eux cochons, poulets, et nombre de plantes (ex. arbre à pain, patates douces, gingembre).

Les héritages étrangers diversifiés illustrent chacun des chapitres consacrés successivement aux en-cas des rassemblements (pupu), aux grillades (hibachi), aux plats frits et mijotés, au riz et nouilles, aux légumes ou encore aux desserts et boissons. Si vous vous perdez en route, en fin de manuscrit rendez-vous à l’index ou au guide des ingrédients.

Mahalos, car au total ce livre recèle beaucoup de recettes simples à base de porcs (ex. adobo, Okinawa, saucisses portugaises) et plus encore de poissons (cf. en salades, farcis, grillés, marinés, à la vapeur, en croûte). Il est vrai que les Hawaïens en consomment chaque année trois fois plus en moyenne que leurs autres concitoyens nord-américains. Aloha, et à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes et aventures culinaires Asie – Pacifique !

Sheldon Simeon – Garrett Snyder : Cook Real Hawai’i, Clarkson Putter, New York, 2021, 304 p, 31,5 €

François Guilbert

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.