Une chronique géopolitique de Yves Carmona, ancien Ambassadeur de France au Laos.

Cet article manque sûrement de précision car M. Trump change très souvent d’avis, donc de politique. Ou peut-être, comme le pensent de nombreux experts, n’a-t-il pas de politique.

Toute la planète bruisse de commentaires sur les conséquences de son action, objet de cet article pour ce qui concerne l’Asie. Mais quelle politique ? Jamais un seul homme n’a ainsi fait trembler quasiment le monde entier, succès paradoxal de la mondialisation dont il se dit pourtant l’adversaire.

Un « think tank » américain explique le 27 février 2025 que le secrétaire d’État Marco Rubio, bon connaisseur du département d’État, devra faire face au défi d’une diplomatie que le Président Trump détermine, avec une demi-douzaine d’envoyés spéciaux qui contrôlent le secrétaire d’État. Pourra-t-il faire entendre une voix plus raisonnable ? Apparemment non, si on regarde ébahi ce qui s’est passé depuis – et cet article est écrit le 17 avril 2025, précision nécessaire car M.Trump fait souvent le contraire de ce qu’il venait d’annoncer.

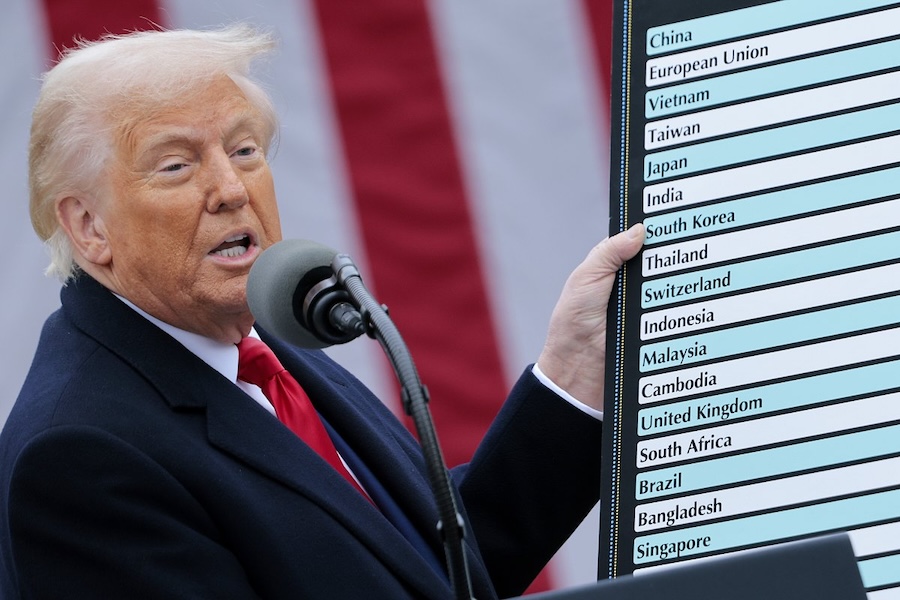

Comme chacun sait, le 3 avril, il a décidé que les tarifs douaniers des États-Unis allaient augmenter d’environ 10 fois selon l’agence Fitch Ratings, passant de 2,5 % en 2024 à 22 %. Le taux des droits de douane est aussi élevé qu’en 1910, avant la 1ère guerre mondiale.

Le quotidien Mainichi Shimbun écrit le même jour : « Les hausses successives des droits de douane de l’administration Trump ont mis en péril le système mondial de libre-échange. La situation risque de se transformer en une « guerre commerciale » dans laquelle les mesures unilatérales des États-Unis sont contrées par des tarifs de rétorsion, mais un regard rétrospectif sur l’histoire du monde montre également qu’un protectionnisme excessif ne conduit pas seulement à la division économique. Réfléchissant au fait que le protectionnisme qui prévalait dans les années 1930 a contribué à la Seconde Guerre mondiale, le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) est entré en vigueur en 1948 dans le but de libéraliser le commerce multilatéral. »

En créant une « zone économique dollar » avec les pays d’Amérique latine et en bloquant effectivement les importations en provenance d’Europe et d’autres pays, le Président américain a créé par la force un environnement dans lequel seuls les produits à base de riz pouvaient être vendus…

Sur le même registre, le Washington Post a rapporté qu’il s’agissait d’un « virage brutal vers le protectionnisme que les États-Unis ont abandonné il y a un siècle ». Face à cela, M. Trump met à jour toutes les crises qui se produisent ensemble, même s’il n’en est pas l’auteur : géopolitique et militaire, commerciale, économique, institutionnelle, morale, idéologique…

Certes, les intentions de M Trump peuvent être louables s’il s’agit de réindustrialiser les États-Unis mais ce qui a été fait depuis le 20 janvier, date de son officialisation comme Président des Etats-Unis, va à l’encontre de cet objectif.

Prenons l’exemple de la politique suivie au Vietnam telle que la décrit de façon imagée un ancien résident des Nations-Unies, économiste aujourd’hui retraité, dans une interview récente. « Les États-Unis ne peuvent pas fabriquer des chaussures Nike bon marché, d’accord ? Les États-Unis ne peuvent pas fabriquer des T-shirts bon marché. Les États-Unis ne peuvent pas assembler des iPhones bon marché. Ce sont les avantages comparatifs du Vietnam par rapport aux Etats-Unis », soulignant l’illogisme et l’injustice de la hausse à 46% des droits de douane aussi bien que la parade acceptée à haut niveau pour ramener à zéro ceux des produits vietnamiens sur le marché américain car le Vietnam est une économie hors marché (« Non-market economy ») dont les États-Unis eux-mêmes ont accepté cette classification à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui donne droit de leur infliger des droits antidumping et des mesures anti-subvention en cas d’afflux de marchandises vietnamiennes sur le marché américain, ce qui ne manquerait pas de se produire si ces marchandises entraient à droit zéro.

« Or le Vietnam n’a pas les moyens d’acheter les coûteux produits américains comme le gaz naturel liquéfié (GNL). On n’imagine pas non plus le Vietnam qui s’est historiquement fourni en armements auprès de l’URSS puis de la Russie acheter un grand nombre d’avions de chasse américains. De plus, faire entrer les produits agricoles sur le marché vietnamien à droit zéro serait lui refuser le statut de pays en développement (PED ) et y éliminer la plupart des petites entreprises ».

Le même raisonnement peut s’appliquer à un grand nombre de PED du Sud-Est asiatique. Citons-les par ordre alphabétique : Birmanie, Cambodge, Indonésie, Laos, Timor-Leste, Malaisie, Philippines et Thaïlande. En Asie tous sont également dans cette catégorie, seuls Brunei, la Corée du Sud, le Japon, Singapour et Taïwan y échappent, l’Inde constituant un cas à part.

Certes, l’Inde, en dépit des espoirs de M. Modi, n’est pas épargnée par M. Trump puisqu’elle exporte beaucoup, mais elle reste un PED. Ses menaces arrivent à un moment difficile pour le pays. L’économie indienne a fortement rebondi après la chute due à la Covid, mais depuis un an, on s’inquiète de plus en plus de sa capacité à maintenir la dynamique de croissance en raison de vents contraires à la fois nationaux et mondiaux.

Or comme le souligne l’experte Amaia Sánchez-Cacicedo, lors du récent Conseil du commerce et des technologies UE-Inde (TTC), l’Union européenne et l’Inde ont souhaité donner une traduction plus opérationnelle à leur partenariat stratégique et adopter une vision intégrée reliant commerce, technologies critiques et défense afin d’encourager les synergies entre ces pans cruciaux de leur coopération. Celle-ci a depuis pris une importance accrue pour les deux parties, en cela qu’elles cherchent toutes deux, face à un ordre mondial de plus en plus imprévisible, à consolider des partenariats diversifiés.

Selon les mots du ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmaniam Jaishankar que connaît l’auteur de ces lignes, prononcés lors de la 10e édition du Dialogue Raisina à Delhi, le monde entier est aujourd’hui au cœur d’une “renégociation énorme” dans les rapports de force. La stratégie indo-pacifique à laquelle se sont ralliés les États-Unis y résistera-t-elle ?

Pour en rester à des pays moins puissants, les quelque 75 dont le Président américain affirme qu’il l’ont appelé pour négocier, la presse a retenu un pays non asiatique dont le cas est particulièrement spectaculaire, le Lesotho qui exporte essentiellement des diamants – bon courage aux Etats-Unis pour les remplacer par une production nationale dit-elle ironiquement !

Plus dramatique, l’ex-résident des Nations Unies précité rappelle « La dernière fois qu’il y a eu une telle guerre commerciale, c’était il y a 95 ans, lorsque la loi Smoot-Hawley sur les tarifs douaniers de 1930 a été approuvée par Herbert Hoover, le président des États-Unis de l’époque, qui a provoqué une aggravation de la Grande Dépression. Et cela a conduit à une réduction spectaculaire du commerce mondial. Cela sera très préjudiciable au Vietnam, dont l’économie est très dépendante des échanges commerciaux. »

Réindustrialiser les États-Unis par ce moyen-là est également une « illusion » pour l’économiste américaine Kyla Scanlon : les « Trumponomics » ressemblent moins à un effort pour forger un avenir différent qu’à un programme confus et autodestructeur et à la nostalgie d’une époque révolue » – le 20ème siècle – d’autres citent le 19ème siècle auquel se réfère souvent le président mercantiliste.

Sur un ton à peine moins dramatique, l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Japon et de la Banque asiatique de développement, M. Kuroda, estime qu’une telle politique ne peut qu’entraîner de l’inflation, des rétorsions, la « stagflation », l’incertitude économique donc le ralentissement des investissements alors que les États-Unis ont paralysé l’OMC depuis 2019 et que M. Trump a entrepris de détruire le système international multilatéral, ce qui ajoute aux incertitudes.

Mais d’après le Mainichi Shimbun, M.Trump a réussi à susciter l’union sacrée … au Japon, dont le gouvernement a tenté par son premier ministre et par plusieurs ministres mais en vain d’obtenir un traitement de faveur. Anticipant une baisse du pouvoir d’achat, opposition et partis majoritaires sont en train de se mettre d’accord pour une baisse de la taxe à la consommation pour les aliments et les produits de première nécessité. Il est vrai que le premier ministre Ishiba a qualifié la politique du président américain de « catastrophe nationale », ce qui n’a pas amélioré son taux de popularité déjà très bas. 58% des Japonais sondés souhaitent que, comme le Canada et le Mexique, leur pays se montre plus ferme.

Si on essaie d’analyser une action peu pérenne– on sait comment dans la même journée et au vu de la chute des marchés d’actions et de Bons du Trésor américains le président a changé abruptement de politique économique – on se contentera donc ici de faire le tri entre les pays asiatiques affectés par les foucades du président américain en matière économique et commerciale, en laissant de côté les aspects géopolitiques, largement traités dans le numéro précédent.

Le moins incertain est de s’essayer à la phénoménologie. « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille » avait dit le Président de Gaulle du temps où il y en avait une ; aujourd’hui les transactions ne s’arrêtent jamais et les cours vont et viennent à une vitesse sans cesse accrue. Ce que voyant, le président américain a dû changer de politique pour au moins 3 raisons.

1. Ses amis, à commencer par Elon Musk, ont perdu beaucoup d’argent, ce dernier au moins 44 % de la fortune qui en faisait l’homme le plus riche du monde – des manifestations un peu partout dans le monde ont dénoncé un de ses fleurons, la Tesla ;

2. L’Américain moyen, dont M. Trump s’est prétendu l’ami pendant sa campagne électorale, avait souvent placé en actions sa future retraite et sa protection sociale dont on sait que les volets fédéraux sont insuffisants, voire nuls ;

3. Le capitalisme, dont il s’est également prétendu le défenseur, n’aime pas l’incertitude, il a besoin de stabilité pour rentabiliser des investissements toujours plus coûteux car nécessaires au progrès technique, qu’il s’agisse de robots ou d’intelligence artificielle ; or ces volte-faces incessantes érodent la confiance.

C’est en particulier ce que disent aussi bien le prix Nobel américain Paul Krugman que l’économiste François Meunier dans le « Think tank » français « la Grande conversation ». Selon celui-ci, M.Trump est certainement habile à naviguer entre les trois tendances qui composent sa majorité – grands entrepreneurs, techno-libertariens et populistes (MAGA). Il s’inspire du Président Mac Kinley (fin du 19ème siècle), avocat du mercantilisme contre la Chine qui, depuis le début des années 2000, suscite aux États-Unis la désillusion : elle s’est certes renforcée en devenant le manufacturier du monde, malmenant l’emploi et le tissu industriel de la plupart des pays. Ses capitaux permettent un excédent de la balance des paiements mais ceux qui en bénéficient ne sont pas ceux qui ont perdu leur emploi du fait des délocalisations.

Aussi est-il simple d’en rendre responsable la consommation de fentanyl, drogue à la mode et obsession américaine. Or au lieu de rassembler ses alliés, M. Trump, blessé, semble prendre un chemin inverse alors que, selon le même économiste « le jeu – et le rapport de force – se renversent : disposer du monopole des batteries électriques est pour la Chine un atout de puissance presque autant que la domination de Wall Street sur la finance mondiale. »

Plutôt que d’augmenter les droits de douane, l’administration Trump pourrait déprécier le dollar, quitte à tordre le bras du gouverneur de la banque centrale qui cherche à préserver son indépendance, ou augmenter les impôts pour réduire le pouvoir d’achat des Américains – on comprend que cela ne soit pas payant électoralement.

Face à ce manque de lisibilité, concentrons-nous sur les répercussions de la politique Trump sur le commerce en Asie, en sériant les pays selon leur niveau de développement et d’exposition aux exportations de biens – car le Président américain n’évoque pas les services – vers les Etats-Unis, « punissant » les pays en divisant leur commerce extérieur de marchandises, s’il est déséquilibré, par leur PIB.

Washington s’attaque aussi à des pays stratégiquement proches ne serait-ce que parce que leurs armées lui sont très liées voire dépendantes, la Corée du Sud et le Japon. Celui-ci espérait échapper à la hausse des droits de douane et autres mesures vexatoires comme les bâtons mis dans les roues de Nippon Steel qui voulait racheter US Steel mais – il en a l’habitude – Washington lui impose sa loi.

Tout cela est favorable à la Chine, dont pourtant l’économie ne connaît plus les taux de croissance du passé mais est prête à la guerre commerciale. Elle se prépare déjà à remplacer les États-Unis par un découplage que ses dirigeants souhaitent depuis longtemps et la politique économique américaine y contribue. De plus en plus, en supplément de la puissance économique, elle maîtrise les technologies. Elle semble se tourner vers l’Europe, comme en atteste sa récente réception du premier ministre espagnol M.Sanchez, mais les actes suivront-ils ? Depuis peu, elle a ajouté le refus de vendre des métaux rares à la panoplie de la confrontation.

Les pays comme le Népal voisin ou ceux d’Asie du Sud-Est sont poussés vers elle car ils ont intérêt au libre-échange et au multilatéralisme, au contraire de la nouvelle politique américaine. Comme par hasard, Xi Jinping a réservé aux Vietnam, Malaisie et Cambodge une rare tournée hors de ses frontières. La revue The Diplomat rappelle que dans le Trans Pacific Partnership (CPTPP), le Japon a pris la place laissée libre par les États-Unis et que le jeu des rapports entre acteurs asiatiques rend la situation imprévisible.

En exception à cet article sur les droits de douane, le Laos où a vécu l’auteur de ces lignes et qui constitue un exemple particulièrement choquant de la destruction entreprise de l’USAID. Comme l’écrit justement RFI, « Cinquante ans après la guerre du Vietnam, le Laos continue à déterrer les bombes américaines. On estime que pendant la guerre du Vietnam, pour couper les voies de ravitaillement des guérillas communistes au nord du pays, l’aviation américaine a largué plus de 2 millions de tonnes d’explosifs et d’armes chimiques au Laos. Environ 30% de ces engins n’ont pas explosé. Chaque année, ces bombes tuent ou mutilent. On dénombre 20 000 morts depuis la fin de la guerre, 46 l’an dernier, dont 40% d’enfants.

Depuis 1993, les États-Unis ont investi plus de 390 millions de dollars pour déminer les sols, mais environ un quart du pays reste contaminé par des restes d’explosifs, notamment des bombes à sous-munitions. Il faudra encore des décennies pour en venir à bout. » Il en va de même au Vietnam, de surcroît défolié à l’agent Orange ce dont beaucoup portent encore les stigmates…

Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.