Nous avons demandé à notre collaborateur François Guilbert de lire et de commenter le dernier livre de notre conseiller éditorial Richard Werly. Un livre choc que notre chroniqueur remet dans son contexte.

L’essai peut être commandé à nos amis de Carnets d’Asie, la librairie francophone de Bangkok et Phnom Penh.

Il peut aussi être commandé auprès de Gavroche. E-mail: direction@gavroche-thailande.com

Un livre choc, une recension décapante !

Énergisante, telle est l’enquête de Richard Werly, éditorialiste du quotidien suisse en ligne Blick. L’auteur a raison de nous mettre face à des gens qui ne nous aiment pas. Mais quelle épreuve ! Disons-le franchement : les Américains rencontrés pour cet essai, qui proclament ne pas nous aimer, nous ne les apprécions pas non plus. Leurs propos choquent. Ils nous paraissent vulgaires. Leurs analyses sont caricaturales, leurs valeurs d’un autre temps et leur voracité déplacée. Au fil des pages, leurs ambitions démonstratives et leur brutalité de malotrus insupportent au plus haut point. On a envie d’être aussi désagréables à leur endroit qu’ils le sont à notre égard.

Ici, l’empathie face à des citoyens dépassés par leur sentiment de déclin et pétris tout autant de vanité n’a pas lieu d’être. Ces États-Uniens suscitent tour à tour de la colère, du mépris et, au fond, de l’indifférence. On est tenté de réagir à leurs propos avec la même grossièreté, tant ils ne semblent pas accessibles à la « raison », au droit et à la tempérance. Ces émotions jaillissent sans retenue au détour des rencontres contées. Elles peuvent même submerger le lecteur au point de vouloir « fermer le ban ». Il aurait toutefois bien tort de le faire.

L’essai se dévore avec passion et pose les bonnes questions sur la bicéphalie occidentale.

La lecture, paragraphe après paragraphe, chapitre après chapitre, est prenante. Elle invite à la réflexivité. Elle pousse à un dialogue silencieux et éruptif entre ces Américains « bizarres », rencontrés au fil du road trip du reporter européen, et le « sage » citoyen européen-lecteur. Le lecteur en vient à se demander si l’Amérique décrite est bien celle qu’il connaît ou croit connaître. C’est pourquoi il convient de se pencher avec lenteur et attention sur les analyses proposées par Richard Werly.

Il ne faut pas se laisser envahir par les tentations de réparties immédiates, car les questionnements sont ici lourds de sens pour une bonne compréhension des intentions trumpiennes, des dynamiques à l’œuvre dans les relations transatlantiques et de l’affirmation d’une bicéphalie occidentale durable dans la gestion des affaires de la planète. Deux visions de l’occidentalisme s’affrontent à la face du monde : l’une est ouvertement impérialiste, intolérante et étriquée ; l’autre est plus ouverte, fondée sur le droit et le multilatéralisme. Mais cette scission n’est pas un tête-à-tête mortifère entre Nord-Américains et Européens de l’Ouest : elle traverse chacun des deux hémisphères. Les populistes tribunitiens les plus vocaux nous le rappellent tous les jours au sein de l’Union européenne.

Une des grandes qualités de l’essai-enquête est de dépasser le côté urticant des postures de Donald Trump et de ses soutiens

L’ouvrage rappelle à juste titre que les relations internationales et euro-atlantiques ont toujours été faites de rapports de force, de mécanismes transactionnels et de pathos. Hier comme aujourd’hui, l’Amérique n’aime surtout pas qu’on lui dise « non ». Certes ! Mais on l’oublie parfois un peu vite, pour célébrer avec ostentation les relations que les États-Unis se sont d’abord construites contre les Européens : Anglais, Espagnols, Allemands et Français notamment.

Dans le cas de l’Hexagone, les Français n’ont pas seulement cédé la Louisiane ; ils ont également renoncé à s’intéresser à Hawaï. Ils ont été de récurrents partenaires turbulents. Pour autant, sommes-nous vraiment plus distants présentement qu’autrefois ? Aujourd’hui qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par exemple ? Quand nos modernités étaient si différentes, nos intérêts divergents sur la décolonisation et ses suites, le recours à la force, voire à l’emploi des armes nucléaires.

Richard Werly incite ainsi à se tourner vers le passé et le futur pour mieux saisir le temps présent. Dès lors, les nations européennes — UE et Grande-Bretagne en tête — sont-elles « condamnées » à être des partenaires « désagréables » des États-Unis ? D’une certaine manière, Washington peut-elle antagoniser plus ou moins durablement toutes ses relations avec la planète ? Jusqu’où est-elle prête à le faire avec ses « alliés », y compris en Asie-Pacifique ? Là, au cœur du nouveau monde économique, technologique et financier, devra-t-elle se passer des Japonais, voire des Européens ? Existe-t-il des alliés de substitution pour agir en Indo-Pacifique ? On peut raisonnablement en douter. Aucun stratège ne s’y est sérieusement essayé.

Les Européens ont plus de sang-froid et d’intérêts propres que les Américains méprisants ne le pensent

Cette Amérique cynique, agressive, qui nous déteste, est d’abord celle qui ne s’aime pas, qui est en colère contre elle-même, anti-étatiste et qui (se) corrompt. Un pays qui n’a pas tiré les leçons de ses échecs passés, à commencer par ceux de la deuxième guerre d’Indochine. Le retrait humiliant a pourtant déjà cinquante ans, et il n’a pas été le seul depuis le 30 avril 1975. Une grande puissance peut être défaite militairement, politiquement et moralement par plus petit qu’elle. Le Vietnam puis l’Afghanistan ont pourtant durement, et dans le sang, asséné l’avertissement. La révolution iranienne de 1979 en a été une autre forme d’expression et de retournement.

Mais, présentement, le 47ᵉ président des États-Unis doit faire face à des « petits » qui n’aiment pas l’Amérique (cf. Cuba, Venezuela), à des puissances émergentes d’Asie — notamment de l’ASEAN — qui font des États-Unis le deuxième partenaire seulement le plus influent de la région (cf. Lowy Institute Influence Index 2025), derrière une Chine qui ambitionne de les remplacer aux quatre coins de la planète.

L’ex-numéro 1 du monde doit désormais se contenter de se féliciter de former un G2 avec la Chine communiste, comme vient de le faire sur X le président D. Trump en marge du sommet de l’APEC à Séoul le mois dernier. Ce diminutio capitis dans les esprits mérite quelques attentions. En dépit des effets de manche MAGA, les États-Unis sont peut-être sur une pente plus glissante qu’on ne le croit souvent. À cet égard, le face-à-face du 18 août 2025, dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, entre le président Donald Trump, V. Zelensky et sept dirigeants européens, pourrait bien nourrir de furieux débats futurs.

Qui s’impose à qui ? Il a été généralement de bon ton de moquer les Européens face aux diktats de l’Oncle Sam. Et si cette rencontre avait été autre chose ? Un chef d’État impétueux morigéné par ses pairs, de surcroît en s’invitant dans son antre. Chacun, tour à tour, lui disant ses quatre vérités pour le remettre sur le droit chemin. Les Européens n’ont pas abandonné l’Ukraine et son combat résolu contre les soldats à la solde de Vladimir Poutine. Ni Kiev ni les Européens n’ont capitulé.

Envolés le prix Nobel 2025 et les perspectives de deals immédiats avec le Kremlin. Décidément, les affaires du monde ne sont pas si simples à gérer par un seul homme, ni même une seule nation. Au passage, rappelons avec malice à Donald Trump et aux siens, à la recherche de la grandeur passée, qu’il fallut aux Américains bien souvent venir à Paris pour régler leurs affaires (1898, 1973, 1991) et celles du monde (1919, 2015).

S’il convient de gérer les appétits égotiques de D. Trump, attention aux limites de la diplomatie de la flatterie

Richard Werly a bien raison d’attirer l’attention sur cette dimension. Si les stratèges européens peuvent espérer compter, dès l’année prochaine, sur un président défait dans les urnes lors des scrutins de mi-mandat et devenant rapidement un lame duck (« canard boiteux ») ne pouvant plus constitutionnellement se représenter, ils auraient tort de se réjouir trop tôt. D. Trump n’est pas le seul politicien capable d’agréger « l’Amérique qui nous déteste ». Le vice-président J. D. Vance est aussi de ceux-là — et peut-être même plus « dangereux » encore.

Cependant, on aurait surtout tort de penser que la haine que suscite l’Union européenne et ses valeurs progressistes se construit du haut vers le bas de la société américaine. C’est tout le contraire qui se met en place.

En allant par la route et en camping-car, des Américains de l’Illinois à ceux de Floride, Richard Werly l’a bien compris. Son livre-reportage n’en est que plus fécond et documenté. Au fond, en prenant en main cet ouvrage, vous êtes chaleureusement invités à une discussion avec un « vieux copain » qui veut vous faire du bien, réfléchir et vous faire découvrir les États-Unis d’Amérique qu’il a vus, que vous ne connaissez pas ou ne voulez pas voir. Une découverte très enrichissante, surtout si vous prenez le soin d’écouter attentivement et le parti d’un peu d’introspection. Elle vous convaincra peut-être même de (re)venir aux États-Unis discuter avec les Américains, y compris ceux avec lesquels vous n’avez, pensez-vous, aucun atome crochu.

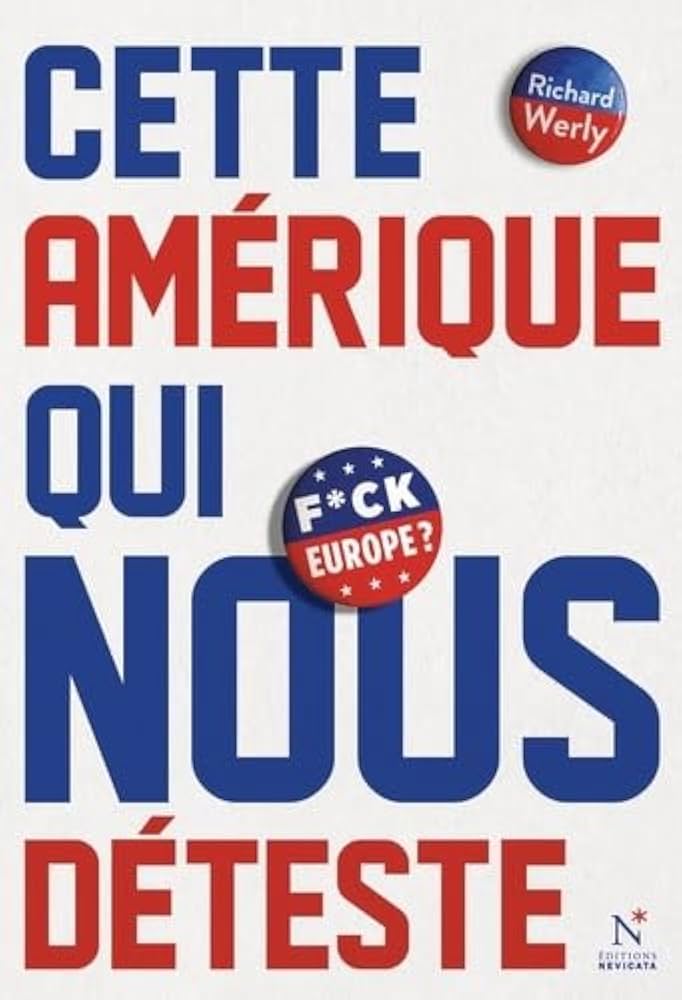

Richard Werly : Cette Amérique qui nous déteste, Éditions Nevicata, 2025, 187 p., 19,00 €

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.