La langue coréenne, cette formidable aventure, une chronique littéraire de François Guilbert

La culture coréenne et sa vague « Hallyu » vous ont peut-être atteint vous aussi. Par votre intérêt porté à la K-Pop, aux K-drama et/ou à la gastronomie promue par Séoul vous avez eu, de temps à autres, le regard attiré par les formes d’écriture de la langue du pays du Matin calme. Pour autant, vous n’avez aucune idée de ses particularités scripturales, de son origine et, à fortiori, de ses évolutions depuis l’ère du roi Sejong (1397-1450). Non seulement l’alphabet hangeul vous est étranger, les phonétiques chinoises et coréennes tout autant, et vous n’avez nullement pour projet de devenir linguiste, voire un locuteur coréanophone.

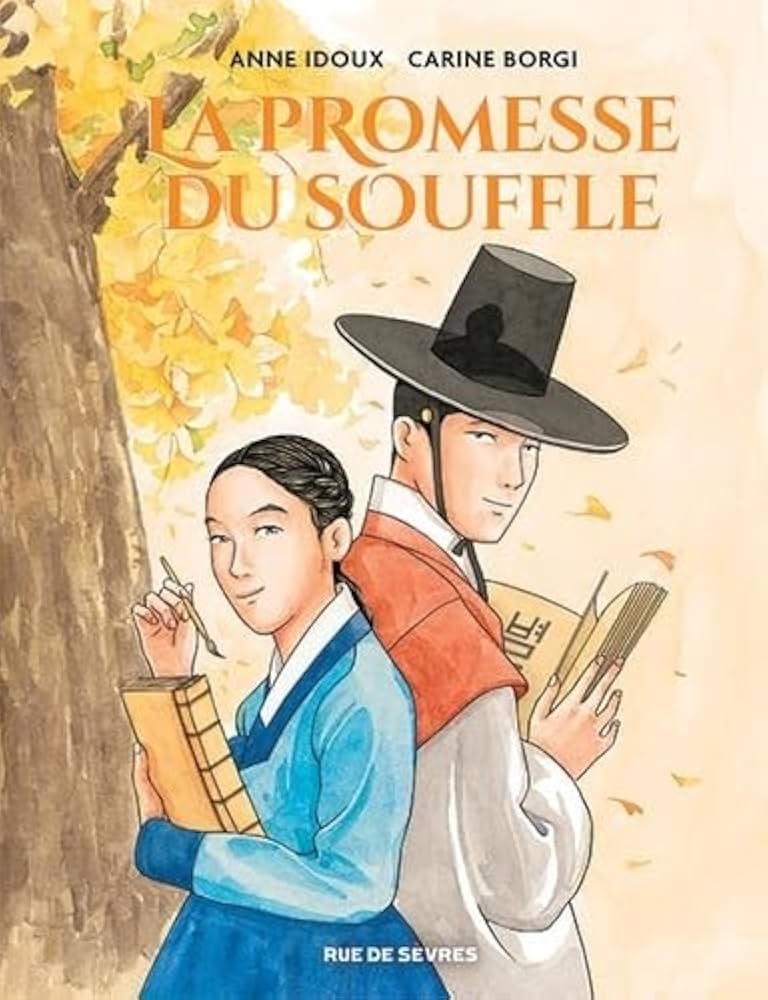

Sachez néanmoins que la création de l’écriture hunminjeongeum (les sons appropriés pour l’instruction du peuple), dénommée hangeul depuis 115 ans, ne dut rien au hasard. Son élaboration procéda d’une décision politique, d’une élaboration académique rapide, nourrie par des lettrés familiers des caractères chinois et des réflexions anatomiques, sur le palais et le souffle. Tout cela l’agrégée d’histoire Anne Idoux et l’illustratrice Carine Borgi l’ont transcrit en un récit graphique particulièrement plaisant.

Un récit en noir et blanc fait pour tous

En convoquant personnages historiques et de fiction, les deux autrices ont conçu un récit romancé, dynamique et très instructif, y compris pour ceux qui peuvent avoir de solides connaissances de la péninsule coréenne, de sa culture et de l’histoire des nations d’Asie du nord-est. Novice, curieux ou expert vous y trouverez votre compte.

C’est avec émerveillement que l’on découvre ce qui a conduit les clés des transcriptions des sons en signes, le choix raisonné des tracés des combinaisons phonétiques, des consonnes et des voyelles. On comprend également mieux pourquoi le souverain Séjong a conservé une immense notoriété et est célébré jusqu’à nos jours.

Non seulement son alphabet a donné au pays un jour férié pour commémorer la date de sa proclamation comme système d’écriture officiel (9 octobre) mais sa gouvernance a été des plus modernes dans de nombreux domaines (cf. agriculture, fiscalité, justice criminelle, congés parentaux…). Ses réformes n’en ont pas moins rencontré de solides et pérennes oppositions du côté du ministère des rites et des néo-confucéens, de ceux qui se sont inquiétés dès le début du XVIème siècle de l’emploi de l’hangeul pour contester l’autorité royale ou exprimer et propager le nationalisme coréen face à la puissance coloniale nippone.

Depuis des siècles, l’hangeul a été une voie d’émancipation pour beaucoup

Les soubresauts de l’histoire n’ont pas remis en cause l’attractivité d’une écriture rapidement promue par l’imprimerie, les classes moyennes et les minorités chrétiennes. L’hangeul a de telles qualités de transcription qu’il a conduit, par exemple, la communauté indonésienne des Cia-Cia à le choisir en 2009 pour donner une norme écrite à leur langue orale en voie d’extinction. Aujourd’hui, comme hier, il conserve donc des fonctions libératrices.

Depuis des générations, l’hangeul a aussi facilité l’alphabétisation des Coréennes ; il a même été fait en partie pour elles. Cette voie libératrice est d’ailleurs l’une des trames de la bande dessinée et du chapitre d’information placé en conclusion du livre, au côté d’une bibliographie commentée pour ceux qui voudraient en savoir encore plus. Sans conteste, l’héroïne féminine imaginaire donne au récit nombre de ses qualités, sa fluidité narrative mais également un appui efficace à la contextualisation sociétale et historique du déroulé.

Anne Idoux – Carine Borgi : La promesse du souffle, Rue de Sèvres, 2025, 141 p, 20 €

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.