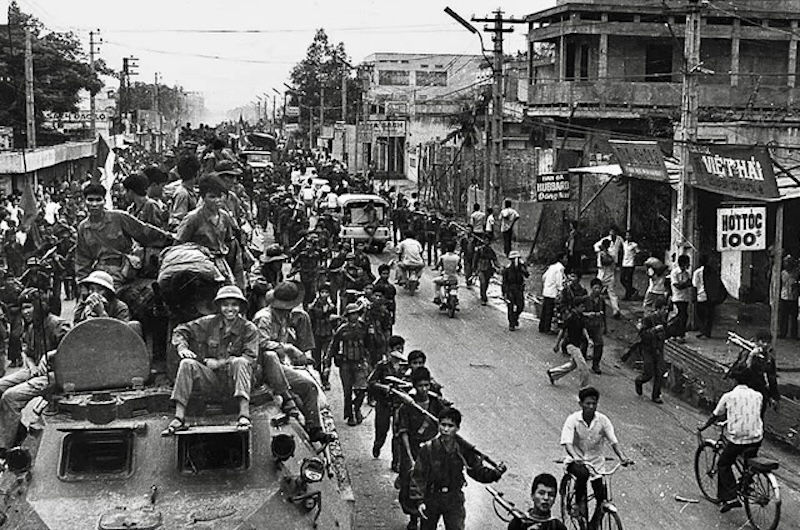

Le 30 avril 1975, les communistes vietnamiens s’emparent de Saïgon. Le sud-Vietnam est mort. Le quotidien conservateur français Le Figaro tire la leçon de ce basculement historique et géopolitique sous la plume de son éditorialiste Jean d’Ormesson. Voici ce qu’il écrivait.

Article paru dans Le Figaro du 2 mai 1975.

La chute de Saïgon après celle de Phnom Penh marque la fin d’un état de guerre qui aura duré plus de trente ans dans le Sud-Est asiatique. Quelque soit désormais l’avenir de l’Indochine et des peuples qui la composent, l’interminable épreuve se termine par une victoire communiste, dédaigneuse de toute « troisième force » et de toute négociation trop tardive. Pour les États-Unis, c’est -avec Pearl Harbour- le revers peut-être le plus grave de toute leur histoire. Pour l’ensemble du monde libre, c’est un échec sanglant, plein d’amertume et d’enseignements.

Trois guerres successives se sont enchaînées coup sur coup dans l’ancienne Indochine française : la guerre mondiale entre le Japon et les démocraties occidentales, la guerre nationale d’indépendance contre la France, la guerre -mi-intestine mi-internationale- entre le Nord communiste et le Sud soutenu par les États-Unis.

Le drame est que le dernier de ces conflits s’est greffé presque aussitôt sur le deuxième et que la tentative d’hégémonie communiste a pu se parer, par une espèce de contamination idéologique et quasi magique, de tous les prestiges d’une guerre de libération. Ainsi sont payées très cher les fautes et les erreurs du colonialisme. L’histoire montrera sans doute que la colonisation française ne présentait pas exclusivement des aspects sinistres aujourd’hui mis en vedette par tous les vents mêlés de la mode et de la bonne conscience. Elle montrera surtout que le colonialisme n’avait plus grand-chose à voir dans la lutte du Nord contre le Sud, du Tonkin contre la Cochinchine. N’importe! Les péchés des Européens vaincus et chassés sont retombés sur les Américains, les péchés des Américains divisés et rapatriés sont retombés sur le Sud. Et Saïgon est libéré dans l’allégresse populaire.

Phnom Penh et Saïgon représentaient des régimes de corruption et, en tout cas, de facilité. Seulement sur tous les excès et sur toutes les bavures soufflait encore un air de liberté. Libéré ? L’allégresse populaire ? Parmi toutes les horreurs et les turpitudes des grandes catastrophes, la fin de Saïgon, comme celle de Phnom Penh, ressemble plutôt à un désastre qu’à une fête.

Les files lugubres de réfugiés et jusqu’à la lutte affreuse pour l’évacuation témoignent, c’est le moins qu’on puisse dire, d’une absence d’enthousiasme. A peine conquise, la capitale du Cambodge est totalement vidée par une formidable déportation -qui soulève, semble-t-il, une réprobation internationale assez mince- et des dizaines de milliers de nouveaux venus s’installent dans les lieux purifiés, par les soins de l’esprit populaire et révolutionnaire, de tous les miasmes du passé.

La morale et l’Histoire sont toujours plus volontiers du côté des vainqueurs. Mais, enfin, force est de reconnaître que, face à l’austérité et à la rigueur implacable de l’idéologie communiste, forgée dans les maquis et dans les écoles du parti. Phnom Penh et Saïgon représentaient des régimes de corruption et, en tout cas, de facilité. Seulement sur tous les excès et sur toutes les bavures soufflait encore un air de liberté. Une liberté viciée, sans doute, mais une liberté. On dénonçait volontiers, un peu partout, les abus réels et les crimes manifestes des adversaires de Hanoï. Voici qu’à Phnom Penh et à Saïgon, personne ne dénoncera plus rien. Il ne s’agira plus que d’approuver. A l’évidence des faux pas, des erreurs, des scandales succède toute la pureté menaçante du silence le plus écrasant. Peut-on le nier ?

Les pays communistes sont un fait. Il faut s’entendre avec eux, avec eux tous, dans leur diversité -y compris, bien entendu avec le futur Vietnam- sur un certain nombre de points.

Le soulèvement populaire n’aurait jamais réussi à faire tomber Saïgon. Ce qui a écrasé Budapest, c’est l’armée Rouge. Ce qui a maté Prague, ce sont les chars soviétiques dont nos bons apôtres contestaient jusqu’à l’existence. Ce qui a vaincu Saïgon, ce sont les divisions nord-vietnamiennes, à peine camouflées sous le drapeau du GRP et armées jusqu’aux dents par les alliés communistes qui n’avaient pas à se débattre, comme les Américains au sud, contre une opinion publique minée et déchirée entre un Congrès tout puissant et un exécutif d’une modestie accablante.

Au-delà des déclamations, sentimentales et des tourments des belles âmes la question posée au monde libre par la chute de Saïgon, c’est celle-ci : l’Amérique, l’Occident sont-ils encore capables de résister à cette conjonction de propagande et de force qui ne cesse, depuis quelques mois, depuis quelques années, de marquer des points contre eux ?

Quand on n’est pas le plus fort, mieux vaut négocier vite.

L’avertissement du général de Gaulle dans cette même ville de Phnom Penh tombée désormais dans le silence prend aujourd’hui des accents prophétiques. Mais il n’est plus temps désormais de ressasser le passé. Il faut regarder vers l’avenir. Inutile de jouer aux matamores, de dénoncer les méthodes communistes et d’acclamer Soljenitsyne sans essayer du même coup de faire tout le possible pour influer sur l’Histoire.

Les pays communistes sont un fait. Il faut s’entendre avec eux, avec eux tous, dans leur diversité -y compris, bien entendu avec le futur Vietnam- sur un certain nombre de points. Chaque fois que la coexistence pacifique pourra être développée, il faudra s’employer à accentuer la détente et, pourquoi pas ? à développer l’amitié. Mais il faut leur faire comprendre en même temps -il faut nous faire comprendre surtout à nous-mêmes, car nous sommes nous-mêmes nos pires ennemis- il faut les convaincre et il faut nous convaincre que nous n’irons pas au-delà de quelques lignes de résistance convenablement choisies et où il faudra se montrer décidés à tenir à tout prix. La paix ne doit pas, la paix ne peut pas être achetée uniquement à coup d’échecs et de retraites. Une des conditions de la paix, pour nous comme pour les autres, c’est la force.

La leçon de Phnom Penh et de Saïgon c’est en Europe, c’est à Washington qu’il s’agit de la tirer. Si nous voulons éviter d’entendre notre propre glas dans le silence de Phnom Penh et dans le silence de Saïgon, il faut que l’Europe s’organise, il faut que l’Amérique se ressaisisse. Et très vite. Il est bien tard dans cette histoire où nous ne cessons de contempler notre déclin avec un mélange d’angoisse et de complaisance fascinée.

L’Occident a longtemps étonné le monde par ses capacités de redressement spectaculaire et subit. Cette fois-ci est-il vraiment trop tard ?

Par Jean d’Ormesson

Chaque semaine, recevez Gavroche Hebdo. Inscrivez vous en cliquant ici.

Heureusement, il reste la chute de Vientiane ; le 2 décembre, après la guerre d’indépendance contre la France.