Une chronique birmane de François Guilbert

A l’heure où la junte a annoncé la fin de l’état d’urgence et ouvert la voie à de nouvelles élections générales, les généraux putschistes de 2021 ont multiplié les modifications réglementaires et législatives pour assurer au mieux leur victoire. Autant de textes ayant des effets directs sur les scrutins et les campagnes de mobilisation qui les précéderont. Au total, c’est près d’une dizaine de documents normatifs qui ont été introduits ou ajustés significativement. Tous ont un seul but : assurer la pérennité de la main mise des chefs de l’armée de Nay Pyi Taw sur les institutions. Les libertés des citoyens s’en trouvent altérées et la légitimité des résultats des votations sans fondement sérieux.

La proportionnelle s’invite pour les scrutins de décembre 2025 – janvier 2026

Depuis des années, le commandant-en-chef des services de défense, le général Min Aung Hlaing, prône l’emploi de la proportionnelle pour le choix des parlementaires. Cette réforme serait éminemment « démocratique » à ses yeux. Elle est censée donner une plus grande place à des élus issus de « petites » formations politiques et à celles des partis ethniques. Pour autant, ce scénario idyllique ne repose pas sur des démonstrations rigoureuses.

Les simulations faites à partir des résultats des derniers scrutins ont démontré que les représentations parlementaires issues des urnes en 2015 et 2020 n’auraient pas été très différentes si le scrutin uninominal majoritaire à un tour, inscrit dans la constitution de 2008 élaborée par le régime militaire du général Than Shwe, s’était vu substituer une représentation à la proportionnelle. Dans tous les cas de figure, les victoires éclatantes de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Daw Aung San Suu Kyi auraient été identiques, donnant à la prix Nobel de la paix 1991 une majorité absolue pour gouverner, et la capacité d’élire un président de la République issu de ses rangs.

Très attaché à une réforme qu’il pense l’aider sur la scène (inter)nationale à être perçu comme un « réformateur », un homme en quête de paix plus qu’un dictateur sanguinaire, le général Min Aung Hlaing a notamment entériné fin juillet la modification de trois lois électorales concernant les parlements nationaux et régionaux.

La junte a introduit un mécanisme électoral insaisissable pour beaucoup de citoyens

En vertu des amendements endossés, un système mixte de représentation proportionnelle et de scrutin majoritaire uninominal à un tour sera employé pour les prochaines votations. Les changements n’ont néanmoins pas porté sur l’élection des députés de la chambre basse (Pyithu Hluttaw). Il est vrai que la cour constitutionnelle avait jugé du temps du régime du général Thein Sein qu’une introduction de la proportionnelle pour désigner les élus de la chambre des représentants ne serait pas conforme avec la loi fondamentale de 2008 qui prévoit explicitement pour eux 330 circonscriptions. Par conséquent, le bon vouloir « proportionnel » du général Min Aung Hlaing n’aura comme lieux d’expression que la chambre haute du parlement national (Amyotha Hluttaw) et les 14 assemblées des États et des régions.

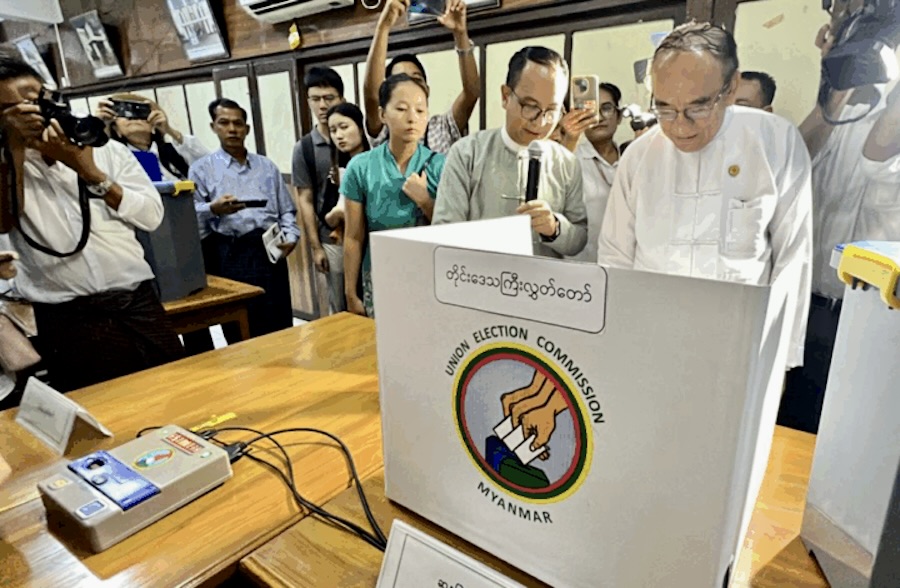

Le mécanisme proportionnel arrêté est des plus alambiqué. Pour l’élection à la chambre des nationalités, chaque État et chaque région sera divisé en 12 subdivisions électorales. Pour chacune d’elles, 6 sièges seront disputés selon le système uninominal majoritaire à un tour et les 6 autres le seront selon la représentation proportionnelle. Quant aux 7 assemblées des États et aux 7 cénacles parlementaires des régions, chaque township sera divisé en 2 circonscriptions. D’un côté, les élus seront désignés selon le système uninominal majoritaire à un tour ; de l’autre selon la représentation proportionnelle. Pour les électeurs, ce changement de mode électoral signifie que le jour du scrutin les citoyens seront appelés à mettre 5 bulletins dans les urnes, voire 6 si la junte renouvelle concomitamment, comme cela en a été l’usage passé, les 29 ministres des affaires ethniques.

Dans l’isoloir, les électeurs vont donc devoir choisir 3-4 de leurs mandants par townships (chambres des représentants et des nationalités, assemblée provinciale, ministre ethnique) et 2 par districts (chambre des nationalités, assemblée provinciale). Si on ajoute que dans nombre de bureaux de vote, le choix s’exprimera, pour la première fois, par un vote électronique, il y a fort à parier que le temps de vote par citoyen va être bien long et susciter bien des hésitations. Une chose est sûre, ce mode de scrutin va conduire les citoyens convoqués à faire des choix liés bien plus aux partis politiques qu’aux candidats en lice. Une méthode qui ne peut qu’avantager un peu plus le parti relais de l’armée depuis plus de 15 ans (USDP).

L’introduction de la proportionnelle : un défi pour toutes les formations politiques

Selon les textes en vigueur, 1128 sièges seront à pourvoir dont 35% à la proportionnelle (84 pour l’Amyotha Hluttaw et 315 pour les assemblées provinciales). C’est dire l’ampleur du travail pédagogique pré-électoral qui s’annonce ; non seulement au sein de chacune des formations politiques pour savoir quel candidat relèvera des scrutins de liste mais plus généralement auprès de l’opinion publique. Or les 9 partis ayant décidé de se constituer en formation nationale et les 46 autres ayant fait le choix de se présenter à une échelle provinciale doivent être en ordre de bataille d’ici la mi-septembre pour que la votation s’initie au cours de la troisième semaine de décembre. Un laps de temps bien court pour rendre intelligible le choix de votation opéré.

Les partis politiques sont désormais en quête d’identifier leurs membres et leurs candidats

Dans les quelques semaines qui restent avant le début de la campagne électorale 2025, les 55 partis politiques enregistrés par la Commission électorale de l’Union (UEC) se doivent de démontrer leurs ressources humaines et immobilières. Un parti politique demeure légal en Birmanie, si et seulement si, il présente des candidats aux élections générales et dispose d’un nombre minimum de bureaux locaux. En vertu de la loi sur les partis politiques de 2023, révisée en 2024, un parti dit national doit compter au minimum 50 000 membres et 110 implantations provinciales. S’ils relèvent de la catégorie des partis provinciaux, il leur faudra démontrer un millier de militants et 5 cellules locales.

Autrement dit d’ici moins d’un mois, doivent être enregistrés auprès de l’UEC : 1 220 bureaux de représentation et 496 000 militants encartés. Au regard des menaces qui pèsent sur les biens et les personnes qui se font les relais de la Commission de la sécurité et de la paix de l’Etat (SSPC), on peut douter que toutes les obligations légales soient remplies par les partis politiques enregistrés. Dans le contexte sécuritaire présent, trouver des candidats ne s’avèrera pas plus simple, à fortiori pour des formations politiques qui savent d’avance combien il leur sera difficile d’emporter un ou plusieurs sièges. Prendre le risque d’être tué, blessé ou menacé sans perspective de vaincre dans les urnes demandent, pour le moins, de très solides convictions politiques !

Selon la loi, les partis dits nationaux doivent présenter, au minimum, des candidats dans la moitié des circonscriptions du pays. L’UEC admettant qu’il sera possible de consulter les électeurs dans 237 des 330 circonscriptions, rien que pour la Pyithu Hluttaw plus de 1 200 candidats devront se faire connaître dans les prochaines semaines. Au bas mot, 1 700 personnes devraient donc se présenter aux deux assemblées nationales de l’Union dont près de 400 relèveront de choix à la proportionnelle. Au total, avec ce nouveau mode de sélection, les élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour représenteront moins de la moitié de tous les élus de la République de l’Union de Birmanie.

Sachant que le commandant-en-chef sera appelé constitutionnellement à désigner, selon son bon vouloir, 386 parlementaires militaires dans les assemblées nationales et provinciales, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il se met en situation de garder la main sur le régime qui sortira de ses urnes. Mais cela ne lui suffit manifestement pas. Il s’est aussi employé ces derniers temps à bâillonner plus encore les expressions partisanes.

De nouvelles lois répressives viennent restreindre un peu plus les libertés des citoyens

Le 30 juillet a été promulgué une loi visant à « protéger les élections générales démocratiques multipartites contre l’obstruction, la perturbation et la destruction ». Dans ce texte de 14 pages et 32 articles, le gouvernement militaire a introduit des sanctions particulièrement sévères pour toute manifestation contre la votation. Cette législation interdit « tout discours, organisation, incitation, protestation ou distribution de tracts visant à détruire une partie du processus électoral ». Les groupes d’opposition et les organisations de défense des droits de l’homme n’ont pas manqué de dénoncer cette loi comme étant un stratagème pour consolider le régime militaire en place.

Désormais, les personnes reconnues coupables d’infraction à cette loi sont passibles de 3 à 7 ans de prison. Si le délit est commis collectivement les peines iront de 5 à 10 ans. La loi criminalise par ailleurs la dégradation des bulletins et des bureaux de vote, ainsi que l’intimidation ou les atteintes aux électeurs, aux candidats ou aux agents électoraux, avec des peines pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Si une personne est tuée lors d’une tentative de perturbation des élections, « toute personne impliquée dans ce crime encourt la peine de mort ». Plus généralement, toute expression critique est susceptible de poursuites ; à commencer par les journalistes qui rendront compte des faits et gestes de la campagne électorale (p.m. 40 journalistes sont actuellement détenus).

Dans le même temps du 31 juillet et sa logique de terreur préélectorale, la junte a apporté des ajustements à la loi sur la protection de la vie privée de 2017. Ils offrent désormais au pouvoir la possibilité de perquisitionner les biens et d’arrêter les résidents sans mandat ou témoins. Un arsenal répressif qui a été complété par l’entrée en vigueur d’une loi sur la protection des secrets militaires (28 juillet) et la loi sur la cybersécurité endossée en début d’année. Quant à la modification de la loi sur l’enregistrement des partis politiques (28 juillet), elle semble avoir visé tout particulièrement la NLD, interdisant de jure toute renaissance de ce parti sous son nom historique.

Le général Min Aung Hlaing dans ces discours récents s’emploie de plus à dénoncer le message de haine contre la Tatmadaw, diffusé, selon lui, du temps de la gouvernance de Daw Aung San Suu Kyi. Voilà tout un arsenal juridique qui confisque un peu plus l’expression du peuple souverain d’autant que de nouvelles modalités confiscatoires sont encore à attendre (ex. redéfinition géographique des circonscriptions, installations de bureaux de vote dans les casernements ou à proximité, multiplication des possibilités de votes par anticipation…), sans même parler des manœuvres corruptives (ex. promesses d’exemptions du service militaire à ceux qui s’encarteront pour le parti relais de l’armée). On est donc bien loin d’élections générales libres, équitables et transparentes. Dès lors, aucun gouvernement réellement légitime ne peut espérer en sortir !

François Guilbert

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.