Une chronique du conflit birman par François Guilbert

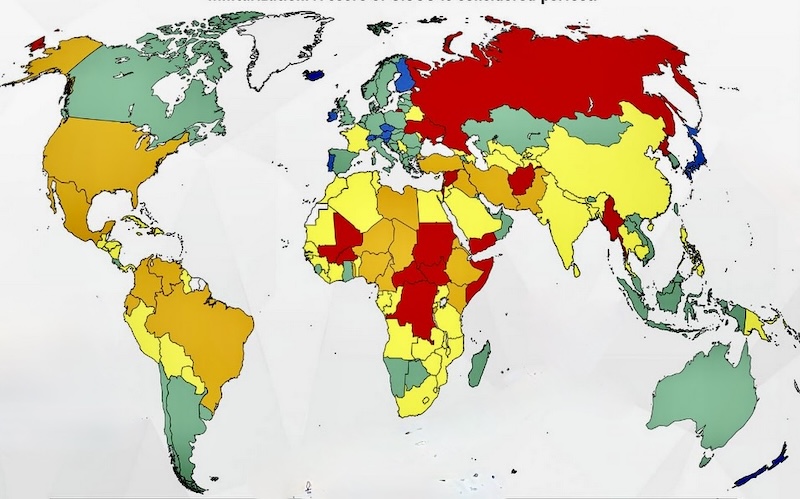

Après une première étude ayant fait apparaître qu’un jeune birman sur quatre souhaitait quitter le pays pour trouver ailleurs une meilleure vie, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s’est intéressé aux sentiments d’insécurité chez les jeunes adultes. Le résultat de la recherche est édifiant, pour ne pas dire affligeant : 30% de tous les 18 – 35 ans se sentent anxieux ou stressés « presque toujours » ou « souvent ». Il est vrai que ces personnes vivent dans le pays le moins pacifique de la région Asie-Océanie et celui qui a enregistré la pire détérioration sécuritaire de la région en 2025 selon le Global Peace Index (GPI) des Nations unies, la Birmanie figurant en 2025 au 153ème rang mondial des 163 États étudiés.

Près de 5 millions de jeunes vivent avec la peur au ventre

Le sentiment d’insécurité imprègne la vie quotidienne, en particulier celle des hommes en âge d’être enrôlés dans les rangs de la Tatmadaw au titre du service national obligatoire. C’est si vrai sur les territoires sous le contrôle des sbires de Nay Pyi Taw que les hommes sont plus nombreux à se dire inquiets que les jeunes filles, alors que les craintes des genres sont assez équilibrées hors zones à la main de la soldatesque de la junte.

Plus généralement, les anxiétés sont particulièrement vivaces dans les provinces où se déroulent les conflits armés les plus chauds, à l’image des États Chin, Kachin, Kayah et Rakhine. En pays karenni, elles atteignent des sommets : 77,4% des personnes déclarent se sentir « extrêmement en danger » ou « en danger ». Plus cocasse, la junte inquiète « ses » propres jeunes, ceux qui vivent au cœur de son terroir politico-administratif, celui de la capitale du pays. Ils sont en effet 34,3% à se considérer en danger à Nay Pyi Taw. Au demeurant, les peurs se sont avérées croissantes de 2023 à 2024 dans quatre des provinces bamar (Ayeyarwady, Bago, Magway, Nay Pyi Taw).

Le sentiment de vulnérabilité est néanmoins partout.

Il se ressent en permanence. Toutefois, temporellement, il s’accentue plus encore à la tombée de la nuit. Les rues des villes et des villages se vident en fin de journée. Plus de 40% des jeunes se sentent en effet « en danger » ou « en extrême danger » lorsqu’ils marchent nuitamment. Une propension 2,1 fois plus élevée à celle constatée avant le coup d’État du 1er février 2021 et allant même bien au-delà du sentiment d’insécurité ayant été véhiculé à l’heure de la COVID-19.

La région de Rangoun n’échappe pas aux hantises sécuritaires. Les opérations de police orchestrées de nuit, les maraudes pour rechercher de nouveaux conscrits, les inspections domiciliaires, le harcèlement systémique des jeunes, le développement de la criminalité de rues et la forte augmentation de la pauvreté urbaine y sont pour beaucoup. L’ancienne capitale, malgré son faible niveau de conflictualité armée, enregistre le troisième niveau le plus élevé d’insécurité perçue après la tombée de la nuit, avec 47,7% des habitants déclarant se sentir en danger.

La terreur sociale est accentuée par le sentiment d’impunité des acteurs de la coercition militaire

Seuls 20% des victimes d’actes criminels signalent les incidents à une personne extérieure à leur famille, invoquant comme principal obstacle le manque de confiance envers les autorités et la justice. Comment pourrait-il en être d’ailleurs autrement dans un pays aujourd’hui classé en matière d’État de droit au 138ème rang mondial sur les 142 pays faisant l’objet de l’indice onusien sur la justice (World Justice Project). Un indice qui décline de manière continue depuis 2020 ; tant pour la justice civile que pénale.

La disparition de tout État de droit est une des biens tristes conséquences de l’instauration du régime militaire du général Min Aung Hlaing. Les forces de sécurité sous l’égide de la Commission de la sécurité et de la paix de l’Etat (SSPC) et leurs alliés miliciens sont la source principale de la psychose. Elles concourent à une dégradation générale de la santé mentale des Birmanes et des Birmans, sans que puissent être apportés des soins médicaux appropriés et des perspectives d’avenir rassurantes. Les souffrances psychologiques des jeunes se propagent à leur parentèle et tous leurs cercles de connaissances.

La jeunesse birmane ne se sent en sécurité ni à son domicile, ni à l’extérieur

On estime qu’un jeune sur quatre, soit près de 4 millions de personnes, est actuellement au chômage mais a également dû changer de source principale de revenus au cours des deux dernières années. Les difficultés à s’insérer sur le marché du travail sont d’autant plus fortes que la croissance est atone et les milieux d’affaires inquiets des tensions générées par les élections de décembre – janvier. Les coûts de transport continuent d’augmenter, les check-points filtrants sur les routes étant plus nombreux, plus coûteux en temps et en argent.

Plus inquiétant pour le moyen et le long terme, trois jeunes sur quatre âgés de 18 à 24 ans ne bénéficient pas désormais d’une éducation. Pire encore, le nombre des personnes non scolarisées atteint près de quatre sur cinq en zone rurale, notamment dans les régions du Tanintharyi et de Sagaing, ainsi que dans les États Chin et Kayin. Quant aux jeunes travailleurs s’ils sont employés dans l’exploitation familiale ou exercent d’autres activités occasionnelles, ils sont soumis dans les faits à une forte volatilité de revenus et à l’incertitude de l’emploi. Dès lors, pas étonnant qu’un quart d’entre eux se disent prêts à émigrer. Un risque qui pèse à court – moyen terme sur les pays riverains de la Birmanie.

N’oublions pas que 54% des jeunes sont au chômage dans l’État Kayah et 30,2% dans la province du Tanintharyi, aux frontières de la Thaïlande, et plus de 43% sans emploi dans l’État Rakhine aux confins du Bangladesh. Pour sortir du cycle de crises dans lequel le commandant-en-chef de l’armée putschiste a plongé sa nation depuis 4 ans et 8 mois, comme le proclamait le titre d’un ouvrage d’Aung San Suu Kyi préfacé par François Mitterrand et Vaclav Havel en 1991 : la Birmanie doit « Se libérer de la peur ».

François Guilbert

Chaque semaine, recevez notre lettre d’informations Gavroche Hebdo. Inscrivez-vous en cliquant ici.